3. FIQIH SURAT AL-BAQARAH: 197 TENTANG BULAN HAJI YANG DUMAKLUMKAN

- FIQIH SURAT AL-BAQARAH: 197 TENTANG BULAN HAJI YANG DUMAKLUMKAN

- Teks Ayat dan Tarjamahnya

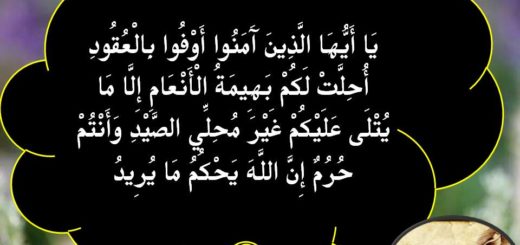

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.. Qs.2:197

- Kaitan dengan ayat sebelumnya

- Ayat 196 menyerukan agar setiap jamaah menunaikan haji dan umrah secara sempurna. Jika ternyata pada saat pelaksanaannya terdapat kendala hingga menghambat kesempurnaannya, maka mesti menggantinya dengan hadyu, atau kafarat lainnya. Ayat 197 memberikan bimbingan tentang bagaimana cara menunaikan ibadah haji secara sempurna.

- Dalam ayat 196 tersirat bahwa dalam ibadah haji banyak tantangan yang mesti diatasi, karena merupakan ibadah jasmani dan ruhani yang cukup berat. Ayat 197 mengungkap bagaimana seharusnya berbekal diri dalam menunaikan ibadah haji.

- Ayat 196 berbicara tentang haji dan umrah sekaligus, sedangkan pada ayat 197 ini hanya diungkap aturan haji secara khusus. Perbedaan mencolok antara haji dan umrah dalam segi waktu. Umrah bisa dilakukan secara bebas kapan saja, sedangkan ibadah haji waktunya telah ditentukan secara terbatas. Menurut Ibn Sirin berpandangan bahwa semua ulama berpendapat bahwa ibadah umrah lebih utama dilakukan di luar musim haji.[1]

- Tinjauan Historis

Menurut al-Wahidi (w.468H), di masa silam banyak umat yang melakukan ibadah haji tanpa membawa perbekalan yang cukup. Ketika kekurangan mereka minta sumbangan dari jamaah yang lainnya. Ayat وتزودوا turun sebagai teguran pada mereka agar berbekal yang cukup, baik jasmani, materi maupun mental taqwa.[2]

- Tafsir Kalimat

- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Perkataan أشْهُر merupakan bentuk jama dari شهر yang berarti bulan. Perkataan شَهْر berarti bulan yang menunjukkan waktu. Istilah yang menunjukkan jenis bulan yang bersinar, adalah قَمَر. Oleh karena itu musim haji, buka satu bulan, bukan dua bulan, tapi tiga bulan. Mujahid (21-104H) berpendapat bahwa bulan haji itu bulan syawal, dzul-Qa’dah dan sepuluh hari di bulan dzul-Hijjah.[3] Perkataan مَعْلُومَاتٌ mengisyaratkan bahwa bulan haji itu sudah dikenal masyarakat sejak jaman dahulu kala. Kita ketahui bahwa ibadah haji telah disyari’ahkan sejak jaman Nabi Ibrahim.[4] Syari’ah Rasul SAW melanjutkan millah Ibrahim, maka waktunya pun tidak ada perubahan sejak masa silam hingga akhir jaman. Menurut Ibn Abbas, Ibn Umar dan al-Dlahaq, sebagimana dikutip al-Thabari (224-310H) musim haji itu ialah bulan syawal, bulan dzul-Qa’dan dan sepuluh hari dari bulan dzul-Hijjah. Sedangkan menurut, Qatadah, dan Atha bulan haji itu bulan syawal, Dzul-Qa’dah dan selama bulan dzul-Hijjah. Dikatakan الحج dikhususkan haji, karena ihram untuk ibadah haji hanya dibolehkan pada tiga bulan tersebut. Tidak dibenarkan ihram untuk haji di bulan yang lainnya. Hal ini untuk membedakannya dengan ibadah umrah yang bisa dilakukan kapan saja.[5] Al-Jashshah mengutip beberapa pendapat yang memandang bahwa musim haji dikhususkan untuk ibadah haji, maka umrah tanpa melakukan ibadah pada tiga bulan ini hukumnya makruh.[6] Itulah salah satu maknanya mengapa kaum muslimin yang berhaji bersama Rasul SAW, melakukan umrahnya hanya satu kali. Tidak ada shahabat Rasul SAW yang ikut haji wada melakukan umrah berulang di musim haji. Bahkan Rasul SAW dan shahabatnya, sebagaimana haditsnya telah dikutip terdahulu, selama menunggu tanggal 8 Dzul-Hijjah, tidak mendekati Bait Allah. Imam al-Syafi’I (150-204H), menandaskan bahwa bulan haji adalah syawal, dzul-Qa’dah dan sembilan hari awal Dzul-Hijjah, maka hanya masa itulah ihram haji dianggap sah. Tidak sah orang berihram untuk haji melewati tanggal 10 dzul-Hijjah.[7]

- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji,

Menurut al-Baydlawi kalimat ini berma’na bahrang siapa yang mewajibkan haji baginya di musim haji, dengan berihram, atau bertalbiyah atau memberi tnda hewannya sebagai hadyu. Imam al-Syafi’iy berpendapat bahwa orang yang telah menetapkan niat haji dengan ihram, maka wajib banginya menunaikan ibadah haji secara sempurna.[8] Ibadah haji memiliki ketentuan yang mesti dipatuhi. Didalamnya ada yang mesti dikerjakan, ada pula yang mesti dijauhi. Oleh karena itu pelaksanaan ibadah haji mesti dilakukan secara sungguh-sungguh, jangan hanya asal niat.[9] Larangan ihram mesti dijauhi, apa yang diperintahkan Rasul berupa manasik mesti dipenuhi secara sempurna dengan penuh kesungguhan. Begitu ihram diiqrarkan, haramlah hukumnya melanggar, dan wajiblah hukumnya memngikuti manasik Rasul SAW. Jika terjadi pelanggaran, baik melakukan yang dilarang ketika ihram, ataupun meninggalkan yang mesti dilakukan dalam mansik, maka ada konsekuensi sebagimana diuraikan pada ayat 196 yang lalu.

- فَلَا رَفَثَ maka tidak boleh rafats,.

Menurut al-Zuhayli, kalimat menyangkal ini mengandung arti larangan, maka ma’nanya adalah فلا ترْفُثُوا janganlah berbuat rafats. Menurut bahasa rafats adalah perkataan yang tidak senonoh. Dalam ayat ini mempunyai ma’na kinayah dari gaul suami istri.[10] Selama berihram tidak boleh bersikap, berucap yang menjurus pada porno, dan tidak boleh bergaul suami istri. Menurut Ibn Abbas, sebagaimana dikutip al-Baghawi, larang rafats ketika ihram mencakup segala sesuatu yang menjurus pada pemenuhan gairah seks baik berbentuk ucapan, sikap mapun tindakan. Mengecup istri, merayu atau melihat aurat, juga termasuk yang dilarang dalam keadaan ihram.[11]

- وَلَا فُسُوقَ jangan berbuat fasik

Seperti pada kalimat sebelumnya, ini mengandung arti larangan untuk berbuat fasiq, yaitu melanggar ketentuan syari’ah. Apa yang dilarang ketika halal jelas dilarang pula dalam keadaan ihram. Penekanan larangan fusuq pada ayat ini, karena ada konsekuensi hukum. Dalam keadaan tahalul dilarang berbuat fasiq, yang konsekuensinya adalah dosa. Namun jika fasiq itu dilakukan dalam keadaan ihram, bukan hanya dosa yang mesti ditaubati, tapi juga mesti membayar kafarat. Bahkan menurut al-Maraghi, fasiq yang dilarang di sini mencakup memberi julukan buruk pada orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam ayat

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ janganlah menjuluki orang dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk julukan adalah kata fusuq setelah orang menyatakan beriman. Qs.49:11.[12]

- وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ dan jangan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji

Selama ibadah haji juga dilarang bertengkar, berkesumat, berbantah-bantahan. Perkataan jidal berma’na menyampaikan kata-kata yang menimbulkan orang lain marah, atau benci. Ada kebiasaan sebagian jamaah yang mesti dikoreksi utamanya dalam pelaksanaan thawaf, sa’iy ataupun jumrah yang terkadang menimbulkan jamaah lain merasa kurang nyaman. Menyeret jamaah lain ketika thawaf, mengeraskan suara ketika berdo’a hingga orang lain terganggu konsentrasi, merebut tempat orng lain, juga termasuk pada kategori yang mesti dihindari. Jidal dilarang dalam ibadah haji, mengisyaratkan adanya perhatian khusus yang mesti dijaga, jangan sampai melakukan yang menimbulkan ketidaknyamanan jamaah lain. Sedangkan perkataan فِي الْحَجِّ mengandung arti selama ihram. Penegasan ini agar disadari bahwa larang dalam ihram jumlahlah lebih banyak di banding dalam keadaan tahalul. Contohnya dalam keadaan tahalul rafats pada istri dipersilakan, sedangan dalam keadaan ihram dilarang. Adapun yang dilarang ketika tahalul, maka ketika ihram lebih dilarang lagi.

- وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.

Setelah pada kalimat sebelumnya melarang pelanggaran, maka oada ayat ini ditegaskan apa yang dikerjakan secara baik, pasti diketahui Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa seyogyanya ketika ibadah haji itu menjauhi yang dilarang dan memusatkan perhatiannya pada perbuatan baik, akhlaq mulia dan berbudi luhur. Tak sepatutnya melakukan yang kurang mulia baik dalam ucap, sikap maupun tindakan. Jangan sekali-kali melakukan yang memalingkan perhatian dari kekhusyuan ibadah. Ayat ni juga sekaligus mengandung jaminan bahwa perbuatan baik yang dilakukan jamaah bakal diperhitungkan secara seksama di hadapan Allah SWT. Rasul SAW bersabda:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Barangsiapa yang berhaji karena Allah, tidak melakukan rafats, tidak fusuq maka kembali seperti hari dilahirkan ibunya. Hr.al-Bukhari, Muslim.[13]

- وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa

Seperti dikemukakan di atas kalimat ini merupakan teguran terhadap orang yang beribadah haji tanpa membekali diri. Ibadah haji merupakan ibadah gerakan fisik, hamper tidak ada do’a yang menjadi syarat atau rukun ibadah haji. Oleh karena itu bekal untuk kesehatan jasmani dan ruhani mesti mendapat perhatian khusus. Jangan menimbulkan kesulitan diri, apalagi kesulitan orang lain yang diakibatkan kuragnya perbekalan. Adapun kalimat فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى sebaik-baik bekal adalah taqwa mencakup perbekalan kesehatan jasmani, ruhani, ekonomi, spiritual, social mapun material. Pada penjelasan yang lalu telah dikemukakan bahwa pengertian taqwa adalah mencakup pandai menjaga diri dari yang menimbulkan mafsadat duniawi mapun ukhrawi. Al-Zuhayli memahami taqwa pada konteks ini adalah berbekal diri secara optmal jangan sampai menimbulkan kesulitan orang lain, diakibatkan banyak minta bantuan.[14]

- وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal..

Pengunci ayat ini menekankan lagi agar bertaqwa pada Allah, mengisyaratkan bahwa taqwa itu mesti dua arah; (1) taqwa dalam arti menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan kesulitan diri dan orang lain, (2) taqwa dalam arti menjaga diri dari hal yang mengganggu hubungan baik dengan Allah, maka mesti menaati segala aturan-Nya secara patuh dan ikhlash. Taqwa yang seperti itulah bekal yang paling baik demi meraih kesuksesan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Pengunci ayat ini juga memangil umat-Nya dengan يَا أُولِي الْأَلْبَابِ memberi isyarat bahwa dalam ibadah haji diperlukan kecerdasan spiritual, ritual dan social.

- Beberapa Ibrah

- Musim haji telah ditetapkan selama tiga bulan yaitu syawal, dzul-Qa’dah dan dzul-Hijjah pada tiap tahunnya. Sedangkan puncaknya ibadah haji sejak tanggal 08-Dzul-Hijjah sampai tanggal 13 dzul-Hijjah. Adapun waktu yang lainnya dalam jarak tiga bulan itu berkaitan dengan rangkaiannya seperti pelaksanaan umrah dan kafarat yang mesti dipenuhi oleh orang yang kurang sempurna memenuhi ketentuan manasiknya.

- menyempurnakan Ibadah haji dan umrah tidak hanya dalam pelaksanaan manasik secara ritual, tapi juga berkaitan dengan ibadah social, baik dalam ucap, sikap mapun tindakan. Oleh karena itu tidak dibenar melakukan hal-hal yang menganggu fihak lain seperti berbantahan, bertengkar, berkesumat, mengganggu tanaman, hewan atau lingkungan.

- Ibadah haji juga mesti disertai peningkatan berbagai kebaijian. Segala perbuatan baik bakal diperhitungkan oleh Allah SWT. Jangan segan berbuat baik sekecil apapun. Jangan berani berbuat pelanggaran walau sekecil apapun.

- Setiap jamaah mesti mempersiapkan diri perbekelan yang memenuhi guna kelancaran haji dan umrah. Jangan mengandalkan fihak lain yang mengakibatkan terganggunya ibadah.

- Bekal sehat raga, harta dab taqwa mesti dipenuhi oleh setiap jamaah yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun ketaqwaan mesti menjadi bekal utama.

-=o0o=-

[1] Ibn al-Jauzi, Zad al-Masir, I h.209

[2] al-Wajiz (Tafsir al-Wahidi), I h.157

[3] Tafsir Mujahid, I h.101

[4] Tafsir al-Maraghi, II h.99

[5] Ibn Jarir al-Thabari, Tafsir al-Thabari, II h.257-259

[6] al-Jashshash, Ahkam al-Qur`an, I h.355

[7] Al-Safi’iy, Ahkam al-Qur`an, I h.114

[8] Tafsir al-Baydlawi, I h.482

[9] Tafsir al-Maraghi, II h.100

[10] al-Tafsir al-Munir, II h.193

[11] Tafsir al-Baghawi, I h.172

[12] Tafsir al-Maraghi, II h.100

[13] Shahih al-Bukhari, no.1424, Shahih Muslim, no.2404

[14] al-Tafsir al-Munir, II h.194